2025年7月以来,广东省发生基孔肯雅热疫情,已波及十余座城市。为帮助大家科学认识、有效防范该疾病,以下从疾病基础认知、传播途径、易感人群、预防治疗等方面,整理了一份全面的科普指南。

一、基础认知:什么是基孔肯雅热?

基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒感染引发,经伊蚊叮咬传播的急性传染病。该疾病最早于1952年在坦桑尼亚基孔肯雅地区被首次发现,其核心特征是发热、皮疹与剧烈关节痛。

二、传播媒介:伊蚊在国内的分布范围

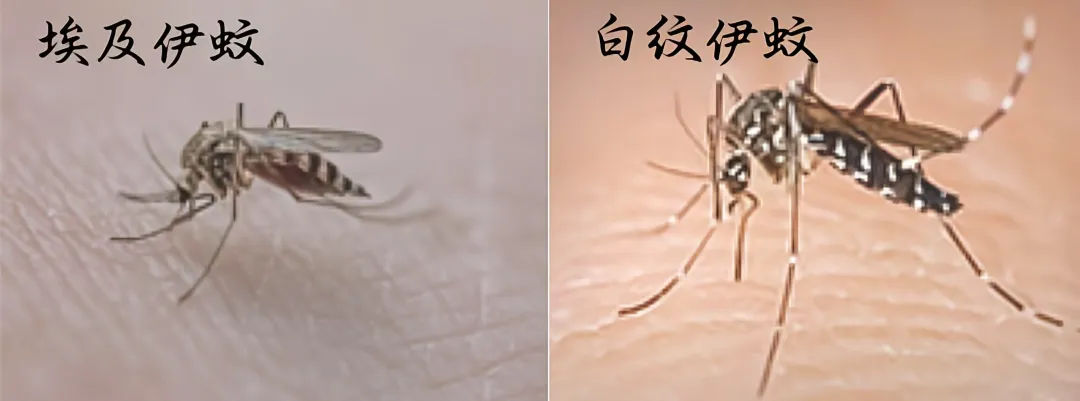

传播基孔肯雅热的伊蚊主要分两种,在我国分布广泛但区域有别:

- 埃及伊蚊:主要集中在海南沿海市(县)及火山岩地区、广东雷州半岛、云南西双版纳州/德宏州/临沧市、台湾嘉义县以南及澎湖县部分地区。

- 白纹伊蚊:分布范围更广,北至沈阳,经河北秦皇岛、山西太原、甘肃天水/陇南、四川雅安,延伸至西藏墨脱一线,及其东南侧的大部分地区。

三、传播途径:明确感染渠道与安全边界

基孔肯雅热的传播途径有3类,同时也有明确的“非传播渠道”,需重点区分:

蚊子叮咬传播:最主要传播方式,伊蚊(埃及伊蚊、白纹伊蚊)是核心媒介,被带毒伊蚊叮咬后易感染。

血液传播:医疗场景中,使用被病毒污染的针具、血液制品,可能导致感染。

母婴传播:感染病毒的孕妇,在分娩过程中可能将病毒传给新生儿。

- 明确不传播的途径:病毒不会通过空气、日常接触(如拥抱、共餐)、水或食物直接在人与人之间传播。

四、易感人群:这些人需重点警惕

人群普遍易感,被带毒蚊子叮咬的机会越多,感染风险越高。其中重症高风险人群需格外关注:

- 围产期感染的新生儿

- 65周岁及以上的老年人

- 患有高血压、糖尿病、心脏病等基础疾病的患者

五、病毒特性:基孔肯雅病毒的“弱点”

该病毒对多种条件敏感,可通过以下方式灭活:

- 热敏感:56℃环境下持续30分钟可灭活;

- 不耐酸;

- 消毒剂:70%乙醇、1%次氯酸钠、脂溶剂、过氧乙酸、甲醛、戊二醛、酚类、碘伏、季铵盐化合物等;

- 物理方式:紫外照射。

六、活跃周期:不同地区的高发月份

基孔肯雅热的活跃期受地域气候影响,不同地区高发月份不同:

- 全年活跃:海南、广东部分地区及云南边境县;

- 3-11月:广东、云南、广西、海南、福建、浙江;

- 5-10月:上海、重庆、江苏、安徽、江西、河南、湖北、湖南、四川、贵州;

- 6-9月:北京、河北、山西、天津、山东、陕西、辽宁。

七、发病表现:潜伏期与典型症状

1. 潜伏期

一般为1-12天,通常集中在3-7天。

2. 典型症状

感染后主要表现为发热、皮疹、关节痛,具体特征如下:

- 发热:体温可达39℃以上,持续1-7天,部分患者可能出现“热退后再次发热”的情况。

- 皮疹:多在发病后2-5天出现,以淡红色或粉红色斑丘疹为主(略高出皮肤表面),少数为红色斑丘疹或紫癜;半数以上出现在躯干、四肢伸侧、手掌和足底,数天后可消退;部分患者可能遗留色素沉着,与炎症反应相关,通常数周或数月自行消退,无需特殊处理,注意防晒即可。

- 关节痛:疼痛剧烈,有人用“弯脊之痛”形容患者因疼痛蜷缩的状态,是本病典型特征。

疼痛多累及手腕、踝趾等小关节,也可波及膝、肩等大关节,呈游走性、对称性、多发性;腕关节受压时疼痛会加剧,急性期关节可能肿胀、僵硬,早上疼痛更重,严重时无法活动;通常1-3周缓解,部分患者关节痛可能持续数月。

八、预后与治疗:能否治愈?有无后遗症?

1. 治愈情况

多数患者症状较轻,病程1-2周后可自行恢复,目前无特效抗病毒药,治疗以“退热、止痛、缓解皮疹”等对症治疗为主。

2. 后遗症风险

- 少数患者可能遗留慢性关节痛(持续数月甚至数年),影响生活质量;

- 少数患者皮疹消退后可能遗留暂时性色素沉着;

- 其他类型后遗症较少见。

九、核心预防:从“防蚊”到“灭蚊”的全流程

预防基孔肯雅热的核心是切断传播链,关键措施可总结为“清积水、灭蚊虫、防叮咬”三大点,具体操作如下:

1. 防蚊叮咬:减少被叮咬机会

- 家居防护:门窗安装纱门纱窗,睡觉时使用蚊帐,隔绝蚊虫进入;

- 物理防蚊:优先穿长袖长裤(浅色衣物更佳),减少皮肤暴露;

- 化学防蚊:裸露皮肤涂抹正规合格的驱蚊剂(注意禁用人群,如3岁以下儿童),出汗后及时补涂,缩短涂抹间隔以保持效果;

- 避开高峰:伊蚊在日出后、日落前2小时活动最频繁,外出时尽量避开该时段,减少在户外草丛等蚊虫密集区域逗留。

2. 灭蚊措施:减少蚊虫数量

- 物理灭蚊:居家发现成蚊时,用电蚊拍、灭蚊灯捕杀;

- 化学灭蚊:科学使用家用卫生杀虫剂(如蚊香、灭蚊片、杀虫气雾剂),需遵循产品说明使用;

- 专业消杀:疾病流行期或蚊密度高时,可由专业机构对环境喷洒杀虫剂灭成蚊,或用生物制剂灭幼虫。

3. 清除孳生地:从源头减少蚊虫

这是最根本有效的防蚊措施,需重点做好“清除/管理室内外小型积水”:

- 翻盆倒罐,清理阳台、窗台、庭院等区域的闲置积水容器;

- 及时清理垃圾,避免垃圾堆积滋生蚊虫;

- 妥善存放废旧轮胎(避免积水),每周清洗水培植物容器;

- 疏通沟渠、下水道,防止积水滞留;

- 农村地区推进“三清一改”(清垃圾、清污水、清杂物),减少蚊虫孳生环境。

十、特殊场景:被叮咬后处理与可疑症状应对

1. 被蚊子叮咬后:正确止痒,禁用防蚊液

- 误区:防蚊液的作用是“防叮咬”,而非“止痒”,涂抹在蚊子包上会增加皮肤对驱蚊成分的吸收,可能引发不适;

- 正确方法:用肥皂水清洗叮咬部位,或用冷毛巾冷敷(暂时缓解瘙痒);若瘙痒严重,需在医生指导下使用止痒药膏。

2. 怀疑感染后:及时监测与就医

- 无症状者:从疫情发生地区返回后,需自我健康监测1-2周,同时做好防蚊隔离(避免隐性感染后被蚊子叮咬,再通过蚊子传播给他人);

- 有症状者:若出现发热、皮疹、关节痛等症状,需立即就医,并主动告知医护人员“旅行史”,配合完成检测以明确诊断。

十一、其他关键问题解答

1. 为何要进行“防蚊隔离”?

基孔肯雅热虽不直接人传人,但蚊子会在“患者”与“普通人”之间传播——蚊子叮咬患者后携带病毒,再叮咬普通人时就可能导致新的感染,因此隔离是为了避免病毒进一步扩散。

2. 治愈后会再次感染吗?

感染后人体会产生保护性抗体,可获得持久免疫力,再次感染概率较低;但并非绝对不会再感染,若抗体水平下降或病毒发生变异,仍有再感染可能。

3. 如何正确选择驱蚊产品?

优先选择正规合格的产品,购买时查看生产日期、成分表及适用人群;使用时根据产品说明调整涂抹间隔,出汗后及时补涂,确保驱蚊效果。

十二、防控体系:多维度切断传播链

除个人防护外,社会层面的防控也至关重要,核心措施包括:

- 蚊媒监测:疾控部门在流行季加强伊蚊密度监测,发现病例时紧急灭蚊,重点监控白纹伊蚊;

- 疫情预警:雨季前开展社区积水清理行动,降低蚊虫孳生风险;

- 公共教育:通过科普宣传提高公众对疾病的认知,引导大家主动做好自我保护。

基孔肯雅热可防、可控、可恢复,只要做好“清积水、灭蚊虫、防叮咬”,就能有效降低感染风险。若出现可疑症状,及时就医、科学应对,无需过度恐慌。

清积水,灭蚊源,防叮咬,人人行动,科学防控!

检验科:管仕毅